BULAN Februari kembali menjadi momentum istimewa bagi masyarakat Bali. Gelaran Bulan Bahasa Bali VIII Tahun 2026 yang baru saja dibuka oleh Gubernur Wayan Koster di Taman Budaya Denpasar bukan sekadar ritual tahunan. Lebih dari itu, ini adalah alarm pengingat bahwa pertarungan mempertahankan identitas budaya di tengah arus globalisasi belum usai.

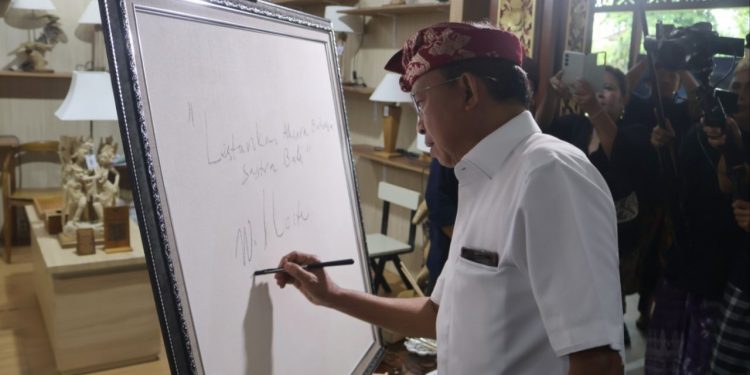

Penegasan Gubernur Koster pada periode kedua masa jabatannya ini patut digarisbawahi. Keinginan untuk “menggenjot” implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali mengirimkan pesan yang lugas: regulasi tidak boleh sekadar macan kertas. Aturan harus mewujud dalam tindakan nyata di ruang-ruang publik.

Kita patut mengapresiasi visi Gubernur yang menempatkan aksara bukan sekadar sebagai estetika atau pajangan semata. Komparasi yang ditarik Koster dengan negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Thailand sangat relevan. Negara-negara tersebut membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi tidak harus dibayar dengan matinya identitas lokal. Justru, karakter yang kuat melalui bahasa dan aksara menjadi fondasi peradaban yang disegani dunia. Mereka maju tanpa kehilangan wajah aslinya.

Bali, yang selama ini hidup dari pariwisata budaya, memang sudah semestinya menempatkan aksara sebagai garda terdepan pelestarian. Instruksi Gubernur agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mewajibkan penggunaan Aksara Bali pada kemasan produk lokal adalah langkah strategis.

Ini bukan sekadar chauvinisme sempit, melainkan upaya branding yang cerdas. Produk lokal Bali akan memiliki nilai tambah dan identitas visual yang eksklusif di pasar global. Ketika hotel, restoran, dan ruang publik diwajibkan menggunakan aksara daerah, kita sedang membangun atmosfer bahwa Bali adalah wilayah yang berdaulat secara budaya.

Namun, tantangan terbesar dari gerakan masif ini adalah konsistensi dan adaptasi. Tema “Atma Kerthi: Udiana Purnaning Jiwa” yang diusung tahun ini, beserta pameran bertema transformasi digital, menunjukkan bahwa pemerintah sadar aksara tidak boleh hanya tergores di atas batu atau lontar. Aksara Bali harus hidup di layar gawai, di media sosial, dan dalam teknologi kekinian agar relevan bagi generasi muda.

Kita sepakat bahwa penggunaan Aksara Bali harus tertib dan disiplin. Teguran bagi pelanggar atau mereka yang abai—termasuk sektor pariwisata—memang diperlukan sebagai shock therapy. Namun, gerakan ini akan jauh lebih sukses jika tumbuh dari kesadaran kolektif, rasa bangga (pride), dan rasa memiliki, bukan semata karena takut pada sanksi atau teguran gubernur.

Bulan Bahasa Bali hanyalah pemantik selama satu bulan. Pekerjaan rumah sesungguhnya ada pada sebelas bulan sisanya. Apakah aksara warisan leluhur yang adiluhung ini benar-benar akan menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri, atau kembali tergerus oleh pragmatisme zaman?

Jika kita sepakat bahwa aksara adalah jiwa sebuah bangsa, maka membiarkannya punah sama artinya dengan bunuh diri kebudayaan. Langkah Gubernur Koster untuk mewajibkan Aksara Bali tampil di semua ruang adalah langkah berani yang harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat, dari desa adat hingga pelaku industri modern.